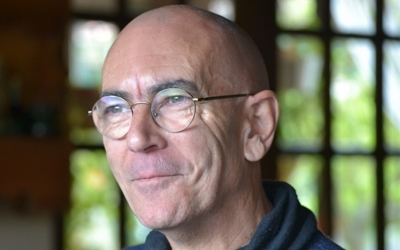

Víctor M. Flores

Instituto de Estudios del Yoga

Los grandes cambios que ha vivido la historia de la humanidad mayoritariamente han venido de la mano del motor económico y del avance tecnológico. Desde la prehistoria el hombre ha conquistado a sus congéneres para enriquecerse, expoliar materias primas o desplazar sus fronteras. Que lo haya enmascarado con éxito o no con palabras incuestionables como libertad que traten de legitimizar el asesinato y la violación que implica toda guerra no es sino una de las muchas formas con las que somos capaces de disfrazar nuestras intenciones, cosa que ningún animal hace: no hay depredador que elabore complicados discursos para convencer a los demás de la bondad de exterminar a una raza o esclavizar a un pueblo.

Toda nuestra biografía como homo sapiens se ha basado en la obtención de ganancias, sea en forma de especias, piedras o monedas. Creímos que tras la Segunda Guerra Mundial y su drama atómico que convirtió en un instante a 120.000 japoneses en ceniza, seríamos capaces de cambiar el chip. Pero para nuestro horror no fue así y desde ese seis de agosto de 1945 hemos combatido en 140 guerras con un saldo de 13 millones de muertos. En Vietnam, Corea, Somalia, Iraq, en Kosovo.

El segundo motor de cambio ha sido siempre el avance tecnológico. La revolución que supuso el hacha de pedernal, la rueda, la imprenta, el globo, el motor de gasolina o internet han supuesto cambios radicales en todos los aspectos de las personas. El mundo cada vez se volvía más pequeño, más comprensible, más cómodo, más saludable. Sustituíamos con cada invento un "–ismo" y así cambiábamos de siglo con nuevas herramientas y nuevas filosofías acordes con los descubrimientos. Sin embargo, la moral, aquella que funciona como la voz de la conciencia, fue volviéndose cada vez más permeable a justificar que las cifras siguieran cuadrando hasta el punto de que un griego del siglo de Pericles era más consciente que cualquier habitante de este planeta de hoy.

Es a todas luces obvio que la política no es sino una marioneta de la economía y en sí hay tanta distancia entre política y moral como entre ley y justicia. Del mismo modo, la religión, la gran tabla de náufrago que nos queda, ha resultado ser cómplice de aquélla. En sus orígenes y en su mensaje no ha sido así pero las campañas religiosas contra el libre pensamiento ha sido tal constante que podemos resumir que la historia de las religiones no es sino un catálogo de genocidios, abusos sexuales, escándalos financieros y martirio de “infieles”. Y eso se ha debido a que hay suficiente religión en el mundo como para que la gente se mate entre sí pero no la suficiente para que se ame. Judíos y musulmanes, musulmanes e hinduistas y cristianos contra todos demuestran lo que Krishnamurti advertía: toda organización es putrescible.

Se habla mucho del cambio. Del cambio por venir, del cambio necesario, de que hemos llegado a un punto muerto donde sólo nos queda un cambio de pensamiento más acorde con el medio ambiente, solidario, un mundo de conciencia. Malraux previno que el siglo XXI sería espiritual. Y tenía razón. La política está lejos del ciudadano y el avance tecnológico no lo ha liberado, sino que lo ha esclavizado: imprimimos los libros que luego quemamos junto con quien los leía; inventamos un chat que acerca a alguien a diez mil kilómetros pero que nos aleja veinte de quien se encuentra al lado.

Ningún cambio es posible mientras sigamos basándonos en los esquemas exteriores. El camino del espíritu (universal, mestizo, babélico y multigurú) no es compatible con continuar participando de una cuota de mercado o seguir dentro del orden político. Jung demostró con bastante eficacia que antes de Cristo ya había un cristianismo, es decir: el camino del espíritu no es sino una senda que ha de andarse desde antiguo. Se debe envejecer en la marcha para rejuvenecer en su encuentro.

No podemos pedir el cambio social sin ser agentes del cambio individual y viceversa. Cualquier otra cosa es una hoguera de vanidades. No podemos pedir cambio sin cambiarnos, sin mudar esta piel y esta camisa, ni la forma de mirar al mundo al andar por sus calles. El cambio en el siglo XXI no vendrá a través de líderes, ni de libros, ni de revelaciones. Gandhi ya lo había resumido: “Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo también podrían cambiar. Tal y como un hombre es capaz de transformar su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él”. El mensaje gandhiano, más moderno y necesario que nunca, insiste en que la transformación personal y la social han de ir de la mano, no basta con el cambio de la persona si ésta no llega a ser esa masa crítica previa a la detonación que todo lo salpique.