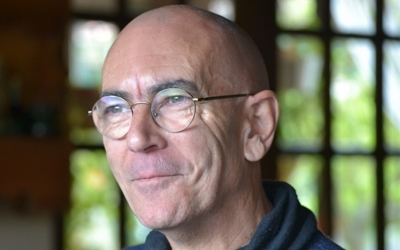

Christian Gilaberte Sánchez

Miembro del equipo de IVATENA

Empecemos jugando. Imagina que todo el tiempo de historia del planeta Tierra lo reducimos a tan solo un año, con sus doce meses formados a su vez por sus trescientos sesenta y cinco días. Bien, así el día 1 de enero correspondería a la formación de nuestro sistema solar, el cual alberga a nuestro hermoso planeta, hace apenas 4.600 millones de años. Tres semanas más tarde, el 22 de enero, se forma la Tierra, y un mes después aparecen los primeros océanos, más o menos el 21 de febrero.

Hasta aquí todo en orden... seguimos. El veintitantos de marzo, hace 4.000 millones de años, surgen las primeras bacterias, ¡hay vida en casa! A partir de aquí todo se vuelve mucho más divertido. A finales de verano aparecen las algas y a finales de otoño los dinosaurios, menudos ellos. Los mamíferos llegamos en invierno y los dinosaurios se marchan de la fiesta poco después, de forma un tanto estrepitosa, dejando pista libre para el resto.

No es hasta el último día del año en su última media hora, el 31 de diciembre a las 23.30, cuando aparecemos nosotros, los Homo Sapiens. Es decir, nuestra especie lleva en la Tierra tan solo treinta minutos dentro de un año completo de historia planetaria.

Si estiramos un poco más del hilo, y nos preguntamos cuánto tiempo llevamos viviendo en zonas metropolitanas y urbanas de manera generalizada, la cifra resultante que despeja la incógnita es 0,7 segundo, esto corresponde al 0,4% del tiempo total de nuestra existencia como especie, es decir, el 0,4% de esos treinta minutos que llevamos en el planeta. Una cifra mínima dentro de nuestro periplo biológico.

Este hecho, además de curioso, se torna revelador. El 99,6% del tiempo vivido como Homo Sapiens lo hemos hecho rodeados de entornos naturales. Nuestra propia evolución, el desarrollo de nuestras estructuras físicas y mentales, nuestra cultura e interacciones sociales, han acontecido en un marco genuinamente natural, rodeados de vegetales, hongos, montañas y aguas. Bajo cielos estrellados y un sol resplandeciente, siempre en relación con otras especies animales. Todo ello empujando nuestro propio camino evolutivo.

Si hemos tenido éxito evolutivo como especie ha sido, sin lugar a dudas, gracias al entorno del que formamos parte. Y así debería continuar siendo si deseamos seguir teniendo éxito. La naturaleza, con sus formas, colores, texturas, sabores, sonidos y olores, nos transmite un mensaje que nuestra mente sabe interpretar. Por decirlo de algún modo, es como si al adentrarnos en un entorno natural fuésemos capaces de leer sin esfuerzo todo lo que nos rodea, como si el ambiente hablase nuestra lengua madre y la entendiésemos perfectamente.

El profesor David W. Orr, de la Universidad de Vermont, afirma: "La mente humana es un producto del Pleistoceno al que dio forma una naturaleza virgen que ni mucho menos ha desaparecido". Asimismo, Gordon Orians, de la Universidad de Washington, nos dice: "Cuando contemplemos el cerebro humano como un órgano que en el transcurso de la evolución se ha desarrollado para analizar el entorno desde la prehistoria y reaccionar en consecuencia, entonces empezaremos a ver la interacción del ser humano con el mundo natural de un modo muy distinto".

Quizás no lo percibamos a un nivel consciente, pero nuestra mente inconsciente se percata con claridad meridiana: el contacto con la naturaleza nos beneficia de forma global. Simplemente pasar unas pocas horas en un entorno natural pone en marcha una serie de reacciones en nuestro organismo que modifican su bioquímica y mejoran los procesos fisiológicos del mismo.

Así, por ejemplo, al permanecer unas tres o cuatro horas en un entorno natural boscoso, se genera un aumento realmente significativo de linfocitos citolíticos naturales o células NK (natural killer), los cuales son un componente esencial de nuestro sistema inmune, siendo su principal cometido eliminar células tumorales e infectadas por virus. Aumenta también la producción y actividad de proteínas anticancerígenas (perforina, granulisina, granzima), se reduce la concentración en sangre de hormonas relacionadas con el estrés y estados de ansiedad (cortisol, adrenalina), se regula el nivel de azúcar en sangre, aumenta la calidad del sueño y su duración, disminuyen los estados de ansiedad, ira, fatiga y confusión, mejora la salud metabólica, mejora la memoria y la concentración, aumenta la autoestima, mejora el umbral del dolor, propicia un estado de relajación y bienestar general... por citar algunos de los innumerables beneficios que reporta el contacto directo con la naturaleza.

El doctor Qing Li, inmunólogo y director de la Sociedad Japonesa de Medicina Forestal, lleva décadas de investigación dentro de este apasionante campo, demostrando científicamente los beneficios del contacto directo y regular con entornos naturales. Asimismo, Richard Louv, periodista especializado en el ámbito de la salud, acuñó en una de sus publicaciones el término "trastorno por déficit de naturaleza". Dicho término, pese a no estar considerado como diagnóstico, es cada día más popular, empleándose incluso dentro del propio ámbito sanitario.

Es creciente la sospecha que relaciona múltiples enfermedades actuales, muchas de ellas crónicas, con este trastorno por déficit de naturaleza. El TDAH, la obesidad, la diabetes, la depresión, la ansiedad, los problemas cardiovasculares o el insomnio son algunos de los desórdenes de salud en los que se ha comprobado la relación inversamente proporcional entre su incidencia y el contacto regular con ambientes naturales.

Por lo tanto, si deseamos una salud óptima debemos renunciar a esta alocada carrera en solitario, detenernos por un momento y posar la mirada en nuestras verdes y primigenias raíces. Ellas son nuestros cimientos y si algún día tocamos las estrellas será gracias a ellas.

Instagram: @Intranatura