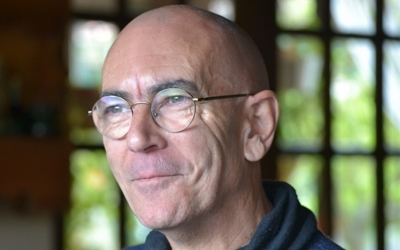

Christian Gilaberte Sánchez

Miembro del equipo de IVATENA

Los ecosistemas del planeta son una extensión de nuestro sistema inmune y, al igual que en nuestro organismo, nos defienden y sirven de escudo contra numerosos agentes patógenos si su estado es óptimo.

Esta afirmación no pretende ser hipotética, sino real. Es preciso, si deseamos vivir de forma plena y saludable a lo largo del tiempo, renunciar al paradigma predominante actual, en el que la salud del individuo parece no tener relación alguna con el estado de salud planetaria.

Y para muestra, un coronavirus. La pandemia actual causada por COVID-19, y muchas otras enfermedades antes que ella, como el ébola, la gripe aviar, el virus de Zika, el SARS, el MERS, el virus del Nilo, la fiebre de Crimea-Congo y tantas otras, han resultado ser zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas de origen animal que terminan transmitiéndose al ser humano.

Una pandemia no es un accidente, sino la pieza final que cae como consecuencia de un efecto dominó iniciado mucho antes. Y es que más del 70% de las enfermedades emergentes en las últimas cuatro décadas han resultado ser zoonosis, aconteciendo cada vez con mayor frecuencia en nuestra realidad. La devastación de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas naturales es una de las causas principales de esta situación.

Cuando la biodiversidad de un entorno natural es elevada y su calidad ambiental óptima, se genera un fenómeno conocido como “efecto de dilución”. Este efecto muestra que en este tipo de ecosistemas la carga patógena se encuentra muy diluida, ya que existe un abanico enorme de especies animales que pueden ser huéspedes potenciales para la enfermedad. No obstante, no todas ellas son las más adecuadas para la evolución favorable del patógeno, pudiendo crear defensas naturales contra el mismo, ser depredados por otros animales y/o transmitir la enfermedad a otro animal. En conclusión, se reduce notablemente la probabilidad de que un virus, por tomar un ejemplo actual, sea transmitido a un ser humano.

En cambio, si hacemos de los bosques monocultivos para aprovechamientos madereros, si convertimos las selvas en desiertos verdes o si degradamos ecosistemas tan frágiles como el mediterráneo para levantar templos de ostentación, la vida que configura estos espacios se ve reducida a su mínima expresión. Así, solo prosperan unas pocas especies animales adaptadas a ese nuevo hábitat (en España lo vemos con topillos, jabalíes, conejos o cabras) y, junto con ellas, crecen exponencialmente los organismos nocivos que las usan como huésped. Esto trae como consecuencia un éxito en la supervivencia de estos virus y bacterias, creando enormes reservorios biológicos, dando lugar a desmedidos brotes de enfermedad y siendo mucho más fácil su transmisión al ser humano. El caldo de cultivo perfecto para una zoonosis.

Este hecho es bien conocido por los pastores de las tierras del Sahel, en África, quienes, a la hora de dormir, ubican su ganado entre el monte y ellos mismos para evitar ser contagiados de enfermedades allí presentes. ¿En qué se basan? Sencillo, aumentan significativamente la probabilidad de que los mosquitos piquen a las ovejas y cabras en lugar de a los seres humanos. Están empleando la zooprofilaxis.

Como vemos, contar con ecosistemas ricos y saludables es nuestra mejor defensa contra enfermedades infecciosas emergentes, las cuales serán cada vez más habituales según el criterio de numerosos expertos y organismos de salud. Y es que, como decía uno de mis profesores hace ya algunos años, “los incendios se apagan en invierno”. De poco sirve la inversión en medidas de lucha directa contra una pandemia si no dirigimos nuestra atención a las raíces del problema, el cual precisa un cambio de modelo de consumo realmente profundo. Como afirma el antiguo texto médico Huangdi Neijing, “tratar una enfermedad cuando ya ha aparecido es como cavar un pozo cuando se está sediento”.

Abusar del planeta y perder su sentido de sacralidad nos dirige a un escenario inquietante, en el que el aumento de la temperatura global funde los hielos, liberando estos una enorme cantidad de gases a la atmósfera y descongelando pretéritos virus. Este es el caso de un glaciar en el Tíbet, el cual conservaba 33 virus distintos, de los cuales 28 eran desconocidos para la ciencia y con potencial de infectar a seres humanos.

Se torna imprescindible recuperar lo sagrado, hacer de la naturaleza una experiencia trascendente y entender que, como todo lo santo, no tiene precio porque su valor es incalculable. Solo entonces renunciaremos a la soberbia que tantos problemas nos genera y podremos asumir nuestro papel dentro del maravilloso mosaico de vida planetaria.