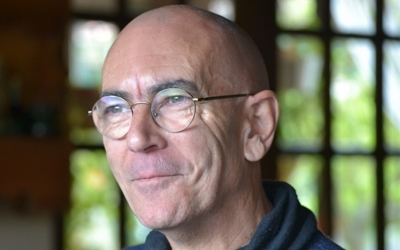

Davinia Lacht

Hace cosa de un año, durante una semana de retiro en silencio, me entraron unas ganas irrevocables de dibujar y pintar. Nunca lo había hecho en mi vida. Así pues, cogí papel y boli e hice un bosquejo similar al que haría un niño de 8 años. En él representaba la visitación de María, embarazada de Jesús, a su prima Isabel, embarazada de Juan el Bautista. El dibujo carecía de la más mínima calidad, pero el gozo que sentí me decía que era algo bueno eso de dibujar. No podía decir no a la llamada que ahora buscaba expresarse de forma plástica, por lo que unos meses más tarde me apunté a clases de dibujo en un centro de mi barrio. Lo que más me sorprendió al principio fue cómo pasar un rato dibujando se convertía en una especie de práctica meditativa en que observaba con plenitud aquello que iba a dibujar. Tal atención ralentizaba la corriente de pensamiento y, cuando acababa la clase, experimentaba una sensación de quietud que me era familiar de otras prácticas.

Unos meses después de empezar las clases, tuve una amable experiencia que me hizo replantearme qué era en verdad lo que estaba aprendiendo con el dibujo. Fui a dar un paseo por el campo y llevaba en la bolsa un bloc de esbozo para sentarme en alguna parte y dibujar un rato. No sé si era el hecho de llevar bloc y lápices en la bolsa, no sé si era la predisposición que dirigía mis pasos... Pero me daba cuenta de que había algo diferente en mi mirar, en aquello que mis ojos percibían con cada paso. Lo que antes eran colores sólidos, habían pasado a ser rangos interminables de tonalidades y sombreados. Las formas eran mucho más armoniosas y todo el paisaje se había vuelto como muy digno de ser pintado.

¿Qué había sucedido? ¿Había habido un cambio real en mi entorno? ¿El cambio se había sucedido en mí? Sentía que podía ver las cosas como eran con un detalle desmesurado. Tal era la belleza que percibían mis ojos que incluso se me empaparon de lágrimas. No cabían palabras, y la simple idea de sentarme a capturar la escena me parecía una pérdida de tiempo por alejarme de contemplar el paisaje a cada instante. Tal vez esa predisposición al dibujo me había invitado a abrir más los ojos y gozar de la mirada del dibujante: esa mirada que no pierde detalle por ser atención plena. Como siempre que hay atención plena, es inevitable que sobrevenga la sensación de paz absoluta de quien vuelve al confort de su hogar tras un arduo día de trabajo.

Puede que aprender a dibujar o pintar de forma realista sea sinónimo de aprender a ver en plenitud. Tal vez la música nos invite a escuchar sin condiciones. Y, quizás, la destreza artística derive de la capacidad para hacer con plenitud, en cuerpo y alma, aquello que estamos haciendo. Es un estado de presencia absoluta en el que el pensamiento interfiere apenas lo necesario, de manera que la creatividad fluye cual río sin rocas de por medio y puede emerger lo nuevo. Cuando no hay expectativas, cuando creamos solo por el gusto de disfrutar del proceso creativo, sin objetivos, sin esperar resultados concretos, emerge lo nuevo para plasmar tanto en el proceso como en el resultado la belleza de aquello que proviene del cielo.

Yendo más allá, ¿qué actividad no se ve favorecida cuando la hacemos con todo nuestro ser? Y lo que es aun más importante, ¿acaso la vida no adquiere un gusto diferente cuando decidimos entregarnos a aquello que estamos haciendo? Sea lo que sea y cualquiera que sea el resultado. Si sabemos que el sufrimiento procede de caminar en contra de lo que el momento presente nos entrega, ¿qué cambios podría suponer en nuestra vida fluir en una entrega incondicional en nuestros actos?

Tal vez el camino de la serenidad sea aquel en el que se honra cada acto con todo nuestro ser.

Davinia presentará su libro "Lecciones del monasterio" el 18 de octubre próximo,

a las 19.30, en la Librería Paulinas, Plaza de la Reina 2, Valencia.

www.davinialacht.com