Víctor M. Flores. Instituto de Estudios del Yoga

Hablar del saddhu Babaji es cómo tratar de resumir un libro extenso de trama, rico en giros y circunstancias impredecibles, un libro habitado por multitud de personajes entrelazados que compartieran un solo nombre. Pero sin duda es recordar a Benarés, la ciudad santa por excelencia de los hinduistas, tan santa como para los católicos lo es Roma, la ciudad eterna, o para los islamistas la peregrinada Meca. Morir en Benarés supone liberarse del ciclo de reencarnaciones que encadena al ser humano a la tragicomedia que es la existencia.

En agosto de 2010 me dirigía por segunda vez a contemplar, entusiasmado, ese amanecer único sobre las turbias aguas del Ganges que ofrece Benarés desde la noche de los tiempos, pues es la ciudad viva más antigua del planeta. En Benarés había explorado la orilla maldita, el lado deshabitado de la ciudad que se inunda durante el monzón y que en verano se transforma en una gran playa que termina en los lindes de una espesa, oscura selva; había buscado a los terribles agoraphantis, los yoguis caníbales, y había meditado, presa del éxtasis que produce la visión de esos setecientos templos que se precipitan hacia el río, en Manikarnika, el ghat de la cremación.

Hay que recordar que el Ganges está unido no sólo a la vida, dado que en un país flagelado por la sequía como es la India, todo estanque, fuente, lago y río se convierte en templo, pero el Ganges también es la gran sede del culto a la muerte, que encuentra su asiento indiscutible en estos escalones de piedra que se salpican con las burbujas de los anfibios carroñeros.

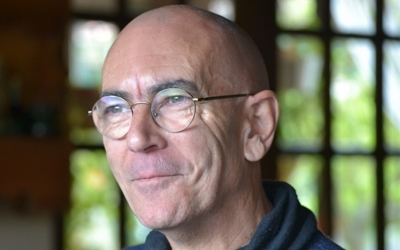

Pero me quedaba la última frontera: el saddhu más reconocido y amado de todo el subcontinente indio, un bengalí de ojos azules y luenga barba blanca tipo Gandalf y que se hacía llamar Baba Shivananda, pero cuyo verdadero nombre permanecerá, ya para siempre, oculto. Muchas cosas son las que aprendí de las palabras y del silencio de Babaji.

La amistad con Babaji fue una recomendación de Ramiro Calle, lo que para mí era garantía de un encuentro que presumía un hito en mi búsqueda personal de la Verdad. Babaji era un sannyasin, un renunciante, alguien a quien no le faltaría nunca comida, ni un techo dónde guarecerse del sol o de la lluvia. Saddhus como Babaji eran los sannyasines consagrados al dios Shivá, cuyas ropas son túnicas rojas al lavarlas en la sangre menstrual de su esposa, Parvati, a quien reconocen como madre y también como amante. Ellos habían inspirado al hombre corriente y habían parido, con su ejemplo y durante siglos, a todos los hombres santos de la India.

Baba Shivananda me explicó que, antes de convertirse en uno de ellos, tuvo que realizar una muerte simbólica, como forma de despedirse de las ataduras materiales que dificultan el renacimiento a una vida en la que sería un embajador de Shivá. Esa noche me quedé dormido a su lado, cerca de las hediondas aguas del ghat dónde vivía, consciente de estar al lado de un muerto en vida. Era un hecho extraordinario, pues para mí la gente o estaba viva o estaba muerta, pero nunca en un estado intermedio.

Al día siguiente, después de desayunar una taza de chai y de nuestra ablución en el río, imprescindible para poder visitar limpio de pecado cualquier templo, le interrogué lleno de curiosidad sobre sus ritos y en ese momento apareció otro saddhu, un hombre esquelético con harapos negros y cargados con decenas de rosarios. Le seguía un chico muy joven, con la cabeza rapada pero con algunos mechones sin cortar, esparcidos dantescamente por toda la cabeza, como si fueran pequeños y rizados cuernos de chivo. Era bizco y vestía una túnica muy raída, que antes había sido de color blanco.

Cuando el saddhu vio a Baba Shivananda se arrojó a sus pies, lamiendo el suelo dónde los tenía apoyados. Babaji le acariciaba la espalda mientras el saddhu una y otra vez se postraba a sus pies. En un momento dado se separó de él y abrió mucho la boca. Sólo se distinguía un único incisivo en la boca, grande y amarillo como el diente de una vaca. Miró al cielo con los brazos muy abiertos como si estuviera contemplando una aparición y empezó a temblar rítmicamente girando en dirección a su aprendiz. Cuando sus ojos le enfocaron, cerró esa boca ciclópea, gruñó y se arrojó sobre el muchacho como una fiera, agarrándole de la nuca y obligándole a postrarse ante Babaji.

A nuestro alrededor se había formado un círculo de curiosos. El saddhu obligaba al chaval a estar hincado de rodillas y cuando trataba de levantarse, le aplastaba de nuevo contra el suelo. Babaji, muy consternado, los invitó a marcharse y el saddhu y su pupilo se fueron, formando un gran bullicio.

Miré a Babaji, que movió la cabeza de un lado a otro.

–A veces la bendición de Shivá vuelve loca a la gente –me explicó.

–¿Adónde van? –le pregunté.

–Quién sabe –me dijo mirando en dirección al ghat–. Nadie sabe nada en realidad, pero por allí se va al río...

De todo lo vivido esta pequeña lección sea posiblemente las que más destacaría. Conviví muchas veces más con él y pasé muchas otras noches a su lado, vencido por el sueño pero incapaz de abandonarle. Poderosa era su energía personal y su carcajada, continua. Le encantaba bromear, tomarse fotos y enseñar las que se había tomado con turistas y viajeros tan inoportunos y curiosos como yo.

Volví a verle en mayo del 2012, apenas unos meses antes de que falleciera y se reencarnara en un pequeño, astuto ratón. En estos días se cumplen cuatro lejanos años sin su luz.